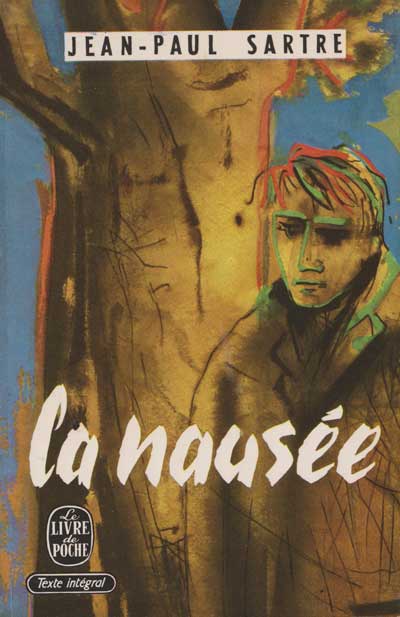

JEAN-PAUL SARTRE

LA NAUSÉE

GALLIMARD

1938

Au CASTOR

" C'est un garçon sans importance collective, c'est tout juste un individu. " L.-F. Céline L'ÉgliseAVERTISSEMENT DES ÉDITEURS

Ces cahiers ont été trouvés parmi les papiers d'Antoine Roquentin. Nous les publions sans y rien changer.

La première page n'est pas datée, mais nous avons de bonnes raisons pour penser qu'elle est antérieure de quelques semaines au début du journal proprement dit. Elle aurait donc été écrite, au plus tard, vers le commencement de janvier 1932.

À cette époque, Antoine Roquentin, après avoir voyagé en Europe Centrale, en Afrique du Nord et en Extrême-Orient, s'était fixé depuis trois ans à Bouville, pour y achever ses recherches historiques sur le marquis de Rollebon.

LES ÉDITEURS.

FEUILLET SANS DATE

Le mieux serait d'écrire les événements au jour le jour. Tenir un journal pour y voir clair. Ne pas laisser échapper les nuances, les petits faits, même s'ils n'ont l'air de rien, et surtout les classer. Il faut dire comment je vois cette table, la rue, les gens, mon paquet de tabac, puisque c'est cela qui a changé, il faut déterminer exactement l'étendue et la nature de ce changement.

Par exemple, voici un étui de carton qui contient ma bouteille d'encre.

Il faudrait essayer de dire comment je le voyais avant et comment à présent je le [1] Eh bien c'est un parallélépipède rectangle, il se détache sur - c'est idiot, il n'y a rien à en dire. Voilà ce qu'il faut éviter, il ne faut pas mettre de l'étrange où il n'y a rien. Je pense que c'est le danger si l'on tient un journal: on s'exagère tout, on est aux aguets, on force continuellement la vérité. D'autre part, il est certain que je peux, d'un moment à l'autre - et précisément à propos de cet étui ou de n'importe quel autre objet - retrouver cette impression d'avant-hier. Je dois être toujours prêt, sinon elle me glisserait encore entre les doigts. Il ne faut rien [2] mais noter soigneusement et dans le plus grand détail tout ce qui se produit.

Naturellement je ne peux plus rien écrire de net sur ces histoires de samedi et d'avant-hier, j'en suis déjà trop éloigné; ce que je peux dire seulement, c'est que, ni dans l'un ni dans l'autre cas, il n'y a rien eu de ce qu'on appelle à l'ordinaire un événement. Samedi les gamins jouaient aux ricochets et je voulais lancer comme eux, un caillou dans la mer. À ce moment-là, je me suis arrêté, j'ai laissé tomber le caillou et je suis parti. Je devais avoir l'air égaré, probablement, puisque les gamins ont ri derrière mon dos.

Voilà pour l'extérieur. Ce qui s'est passé en moi n'a pas laissé de traces claires. Il y avait quelque chose que j'ai vu et qui m'a dégoûté, mais je ne sais plus si je regardais la mer ou le galet. Le galet était plat, sec sur tout un côté, humide et boueux sur l'autre. Je le tenais par les bords, avec les doigts très écartés, pour éviter de me salir.

Avant-hier, c'était beaucoup plus compliqué. Et il y a eu aussi cette suite de coïncidences, de quiproquos, que je ne m'explique pas. Mais je ne vais pas m'amuser à mettre tout cela sur le papier. Enfin il est certain que j'ai eu peur ou quelque sentiment de ce genre. Si je savais seulement de quoi i'ai eu peur, j'aurais déjà fait un grand pas.

Ce qu'il y a de curieux, c'est que je ne suis pas du tout disposé à me croire fou, je vois même avec évidence que je ne le suis pas: tous ces changements concernent les objets. Au moins c'est ce dont je voudrais être sûr.

1O HEURES ET DEMIE [3].

Peut-être bien, après tout, que c'était une petite crise de folie. Il n'y en a plus trace. Mes drôles de sentiments de l'autre semaine me semblent bien ridicules aujourd'hui: je n'y entre plus. Ce soir, je suis bien à l'aise, bien bourgeoisement dans le monde. Ici c'est ma chambre, orientée vers

Onze heures moins le quart: il n'y a plus rien à craindre, ils seraient déjà là. À moins que ce ne soit le jour du monsieur de Rouen. Il vient toutes les semaines, on lui réserve la chambre n° 2, au premier, celle qui a un bidet. Il peut encore s'amener: souvent il prend un bock au "Rendez-vous des Cheminots" avant de se coucher. Il ne fait pas trop de bruit, d'ailleurs. Il est tout petit et très propre, avec une moustache noire cirée et une perruque. Le voilà.

Eh bien, quand je l'ai entendu monter l'escalier, ça m'a donné un petit coup au cœur, tant c'était rassurant: qu'y a-t-il à craindre d'un monde si régulier? Je crois que je suis guéri.

Et voici le tramway 7 "Abattoirs-Grands Bassins". Il arrive avec un grand bruit de ferraille. Il repart. À présent il s'enfonce, tout chargé de valises et d'enfants endormis, vers les Grands Bassins, vers les Usines, dans l'Est noir. C'est l'avant-dernier tramway; le dernier passera dans une heure.

Je vais me coucher. Je suis guéri, je renonce à écrire mes impressions au jour le jour, comme les petites filles, dans un beau cahier neuf.

Dans un cas seulement il pourrait être intéressant de tenir un journal: ce serait si [4]

JOURNAL

LUNDI 29 JANVIER 1932

Quelque chose m'est arrivé, je ne peux plus en douter. C'est venu à la façon d'une maladie, pas comme une certitude ordinaire, pas comme

Je ne pense pas que le métier d'historien dispose à l'analyse psychologique. Dans notre partie, nous n'avons affaire qu'à des sentiments entiers sur lesquels on met des noms génériques comme Ambition, Intérêt. Pourtant si j'avais une ombre de connaissance de moi-même, c'est maintenant qu'il faudrait m'en servir.

Dans mes mains, par exemple, il y a quelque chose de neuf, une certaine façon de prendre ma pipe ou ma fourchette. Ou bien c'est la fourchette qui a, maintenant, une certaine façon de se faire prendre, je ne sais pas. Tout à l'heure, comme j'allais entrer dans ma chambre, je me suis arrêté net, parce que je sentais dans ma main un objet froid qui retenait mon attention par une sorte de personnalité. J'ai ouvert la main, j'ai regardé: je tenais tout simplement le loquet de la porte. Ce matin, à la bibliothèque, quand l'Autodidacte [5] est venu me dire bonjour, j'ai mis dix secondes à le reconnaître. Je voyais un visage inconnu, à peine un visage. Et puis il y avait sa main, comme un gros ver blanc dans ma main. Je l'ai lâchée aussitôt et le bras est retombé mollement.

Dans les rues, aussi, il y a une quantité de bruits louches qui traînent.

Donc il s'est produit un changement, pendant ces dernières semaines. Mais où? C'est un changement abstrait qui ne se pose sur rien. Est-ce moi qui ai changé? Si ce n'est pas moi, alors c'est cette chambre, cette ville, cette nature; il faut choisir.

*

Je crois que c'est moi qui ai changé: c'est la solution la plus simple. La plus désagréable aussi. Mais enfin je dois reconnaître que je suis sujet à ces transformations soudaines. Ce qu'il y a, c'est que je pense très rarement; alors une foule de petites métamorphoses s'accumulent en moi sans que j'y prenne garde et puis, un beau jour, il se produit une véritable révolution. C'est ce qui a donné à ma vie cet aspect heurté, incohérent. Quand j'ai quitté la France, par exemple, il s'est trouvé bien des gens pour dire que j'étais parti sur un coup de tête. Et quand j'y suis revenu, brusquement, après six ans de voyage, on eût encore très bien pu parler de coup de tête. Je me revois encore, avec Mercier, dans le bureau de ce fonctionnaire français qui a démissionné l'an dernier à la suite de l'affaire Pétrou. Mercier se rendait au Bengale avec une mission archéologique. J'avais toujours désiré aller au Bengale, et il me pressait de me joindre à lui. Je me demande pourquoi, à présent. Je pense qu'il

"N'est-ce pas, j'ai besoin d'être fixé officiellement. Je sais que vous finirez par dire oui: il vaudrait mieux accepter tout de suite."

Il a une barbe d'un noir roux, très parfumée. À chaque mouvement de sa tête, je respirais une bouffée de parfum. Et puis, tout d'un coup, je me réveillai d'un sommeil de six ans.

La statue me parut désagréable et stupide et je sentis que je m'ennuyais profondément. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi j'étais en Indochine. Qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi parlais-je avec ces gens? Pourquoi étais-je si drôlement habillé? Ma passion était morte. Elle m'avait submergé et roulé pendant des années; à présent, je me sentais vide. Mais ce n'était pas le pis: devant moi, posée avec une sorte d'indolence, il y avait une idée volumineuse et fade. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais je ne pouvais pas la regarder tant elle m'écœurait. Tout cela se confondait pour moi avec le parfum de la barbe de Mercier.

Je me secouai, outré de colère contre lui, je répondis sèchement:

"Je vous remercie, mais je crois que j'ai assez voyagé: il faut maintenant que je rentre en France."

Le surlendemain, je prenais le bateau pour Marseille.

Si je ne me trompe pas, si tous les signes qui s'amassent sont précurseurs d'un nouveau bouleversement de ma vie, eh bien, j'ai peur. Ce n'est pas qu'elle soit riche, ma vie, ni lourde, ni précieuse. Mais j'ai peur de ce qui va naître, s'emparer de moi - et m'entraîner où? Va-t-il falloir encore que je m'en aille, que je laisse tout en plan, mes recherches, mon livre? Me réveillerai-je dans quelques mois, dans quelques années, éreinté, déçu, au milieu de nouvelles ruines? Je voudrais voir clair en moi avant qu'il ne soit trop tard.

MARDI 30 JANVIER.

Rien de nouveau.

J'ai travaillé de neuf heures à une heure à la bibliothèque. J'ai mis sur

Il est une heure et demie. Je suis au café Mably, je mange un sandwich, tout est à peu près normal. D'ailleurs, dans les cafés, tout est toujours normal et particulièrement au café Mably, à cause du gérant, M. Fasquelle, qui porte sur sa figure un air de canaillerie bien positif et rassurant. C'est bientôt l'heure de sa sieste, et ses yeux sont déjà roses, mais son allure reste vive et décidée. Il se promène entre les tables et s'approche, en confidence, des consommateurs:

"C'est bien comme cela, monsieur?"

Je souris de le voir si vif: aux heures où son établissement se vide, sa tête se vide aussi. De deux à quatre le café est désert, alors M. Fasquelle fait quelques pas d'un air hébété, les garçons éteignent les lumières et il glisse dans l'inconscience: quand cet homme est seul, il s'endort.

Il reste encore une vingtaine de clients, des célibataires, de petits ingénieurs, des employés. Ils déjeunent en vitesse dans des pensions de famille qu'ils appellent leurs popotes et, comme ils ont besoin d'un peu de luxe, ils viennent ici, après leur repas, ils prennent un café et jouent au poker d'as; ils font un peu de bruit, un bruit inconsistant qui ne me gêne pas. Eux aussi, pour exister, il faut qu'ils se mettent à plusieurs.

Moi je vis seul, entièrement seul. Je ne parle à personne, jamais; je ne reçois rien, je ne donne rien. L'Autodidacte ne compte pas. Il y a bien Françoise, la patronne du Rendez-vous des Cheminots. Mais est-ce que je lui parle? Quelquefois, après dîner, quand elle me sert un bock, je lui demande:

"Vous avez le temps ce soir?"

Elle ne dit jamais non et je la suis dans une des grandes chambres du premier étage, qu'elle loue à l'heure ou à la journée. Je ne la paie pas: nous faisons l'amour au pair. Elle y prend plaisir(il lui faut un homme par jour et elle en a bien d'autres que moi) et je me purge ainsi de certaines mélancolies dont je connais trop bien la cause. Mais nous échangeons à peine quelques mots. À quoi bon? Chacun pour soi; à ses yeux, d'ailleurs, je reste avant tout un client de son café. Elle me dit, en ôtant sa robe:

"Dites, vous connaissez ça, le Bricot, un apéritif? Parce qu'il y a deux clients qui en ont demandé, cette semaine. La petite ne savait pas, elle est venue me prévenir. C'étaient des voyageurs, ils ont dû boire ça à Paris. Mais je n'aime pas acheter sans savoir. Si ça ne vous fait rien, je

Autrefois - longtemps même après qu'elle m'ait quitté - j'ai pensé pour Anny. Maintenant, je ne pense plus pour personne; je ne me soucie même pas de chercher des mots. Ça coule en moi, plus ou moins vite, je ne fixe rien, je laisse aller. La plupart du temps, faute de s'attacher à des mots, mes pensées restent des brouillards. Elles dessinent des formes vagues et plaisantes, s'engloutissent: aussitôt, je les oublie.

Ces jeunes gens m'émerveillent: ils racontent, en buvant leur café, des histoires nettes et vraisemblables. Si on leur demande ce qu'ils ont fait hier, ils ne se troublent pas: ils vous mettent au courant en deux mots. À leur place, je bafouillerais. Il est vrai que personne, depuis bien longtemps, ne se soucie plus de l'emploi de mon temps. Quand on vit seul, on ne sait même plus ce que c'est que raconter: le vraisemblable disparaît en même temps que les amis. Les événements aussi, on les laisse couler; on voit surgir brusquement des gens qui parlent et qui s'en vont, on plonge dans des histoires sans queue ni tête: on ferait un exécrable témoin. Mais tout l'invraisemblable, en compensation, tout ce qui ne pourrait pas être cru dans les cafés, on ne le manque pas. Par exemple samedi, vers quatre heures de l'après-midi, sur le bout du trottoir en planches du chantier de la gare, une petite femme en bleu ciel courait à reculons, en riant, en agitant un mouchoir. En même temps, un Nègre avec un imperméable crème, des chaussures jaunes et un chapeau vert, tournait le coin de la rue et sifflait. La femme est venue le heurter, toujours à reculons, sous une lanterne qui est suspendue à la palissade et qu'on allume le soir. Il y avait donc là, en même temps, cette palissade qui sent si fort le bois mouillé, cette lanterne, cette petite bonne femme blonde dans les bras d'un Nègre, sous un ciel de feu. À quatre ou cinq, je suppose que nous aurions remarqué le choc, toutes ces couleurs tendres, le beau manteau bleu qui avait l'air d'un édredon, l'imperméable clair, les carreaux rouges de la lanterne; nous aurions ri de la stupéfaction qui paraissait sur ces deux visages d'enfants.

Il est rare qu'un homme seul ait envie de rire: l'ensemble s'est animé pour moi d'un sens très fort et même farouche, mais pur. Puis il s'est disloqué, il n'est resté que la lanterne, la palissade et le ciel: c'était encore assez beau. Une heure après, la lanterne était allumée, le vent soufflait, le ciel était noir: il ne restait plus rien du tout.

Tout ça n'est pas bien neuf; ces émotions inoffensives je ne les ai jamais refusées; au contraire. Pour les ressentir il suffit d'être un tout petit peu seul, juste assez pour se débarrasser au bon moment de la vraisemblance. Mais je restais tout près des gens, à la surface de la

Maintenant, il y a partout des choses comme ce verre de bière, là, sur la table. Quand je le vois, j'ai envie de dire: pouce, je ne joue plus. Je comprends très bien que je suis allé trop loin. Je suppose qu'on ne peut pas "faire sa part" à la solitude. Cela ne veut pas dire que je regarde sous mon lit avant de me coucher, ni que j'appréhende de voir la porte de ma chambre s'ouvrir brusquement au milieu de la nuit. Seulement, tout de même, je suis inquiet: voilà une demi-heure que j'évite de regarder ce verre de bière. Je regarde au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche: mais lui je ne veux pas le voir. Et je sais très bien que tous les célibataires qui m'entourent ne peuvent m'être d'aucun secours: il est trop tard, je ne peux plus me réfugier parmi eux. Ils viendraient me tapoter l'épaule, ils me diraient: "Eh bien, qu'est-ce qu'il a, ce verre de bière? Il est comme les autres. Il est biseauté, avec une anse, il porte un petit écusson avec une pelle et sur l'écusson on a écrit "Spatenbräu". Je sais tout cela, mais je sais qu'il y a autre chose. Presque rien. Mais je ne peux plus expliquer ce que je vois. À personne. Voilà: je glisse tout doucement au fond de l'eau, vers la peur.

Je suis seul au milieu de ces voix joyeuses et raisonnables. Tous ces types passent leur temps à s'expliquer, à reconnaître avec bonheur qu'ils sont du même avis. Quelle importance ils attachent, mon Dieu, à penser tous ensemble les mêmes choses. Il suffit de voir la tête qu'ils font quand passe au milieu d'eux un de ces hommes aux yeux de poisson, qui ont l'air de regarder en dedans et avec lesquels on ne peut plus du tout tomber d'accord. Quand j'avais huit ans et que je jouais au Luxembourg, il y en avait un qui venait s'asseoir dans une guérite, contre la grille qui longe la rue Auguste-Comte. Il ne parlait pas, mais, de temps à autre, il étendait la jambe et regardait son pied d'un air effrayé. Ce pied portait une bottine, mais l'autre pied était dans une pantoufle. Le gardien a dit à mon oncle que c'était un ancien censeur. On l'avait mis à la retraite parce qu'il était venu lire les notes trimestrielles dans les classes en habit d'académicien. Nous en avions une peur horrible parce que nous sentions qu'il était seul. Un jour il a souri à Robert, en lui tendant les bras de loin: Robert a failli s'évanouir. Ce n'est pas l'air misérable de ce type qui nous faisait peur, ni la tumeur qu'il avait au cou et qui frottait contre le bord de son faux col: mais nous sentions qu'il formait dans sa tête des pensées de crabe ou de langouste. Et ça nous terrorisait, qu'on pût former des pensées de langouste, sur la guérite, sur nos cerceaux, sur les buissons.

Est-ce donc ça qui m'attend? Pour la première fois cela m'ennuie d'être

C'est curieux: je viens de remplir dix pages et je n'ai pas dit la vérité - du moins pas toute la vérité. Quand j'écrivais, sous la date, "Rien de nouveau", c'était avec une mauvaise conscience: en fait une petite histoire, qui n'est ni honteuse ni extraordinaire refusait de sortir. "Rien de nouveau". J'admire comme on peut mentir en mettant la raison de son côté. Évidemment, il ne s'est rien produit de nouveau, si l'on veut: ce matin, à huit heures et quart, comme je sortais de l'hôtel Printania pour me rendre à la bibliothèque, j'ai voulu et je n'ai pas pu ramasser un papier qui traînait par terre. C'est tout et ce n'est même pas un événement. Oui, mais, pour dire toute la vérité, j'en ai été profondément impressionné: j'ai pensé que je n'étais plus libre. À la bibliothèque j'ai cherché sans y parvenir à me défaire de cette idée. J'ai voulu la fuir au café Mably. J'espérais qu'elle se dissiperait aux lumières. Mais elle est restée là, en moi, pesante et douloureuse. C'est elle qui m'a dicté les pages qui précèdent.

Pourquoi n'en ai-je pas parlé? Ça doit être par orgueil, et puis, aussi, un peu par maladresse. Je n'ai pas l'habitude de me raconter ce qui m'arrive, alors je ne retrouve pas bien la succession des événements, je ne distingue pas ce qui est important. Mais à présent c'est fini: j'ai relu ce que j'écrivais au café Mably et j'ai eu honte; je ne veux pas de secrets, ni d'états d'âme, ni d'indicible; je ne suis ni vierge ni prêtre, pour jouer à la vie intérieure.

Il n'y a pas grand-chose à dire: je n'ai pas pu ramasser le papier, c'est tout.

J'aime beaucoup ramasser les marrons, les vieilles loques, surtout les papiers. Il m'est agréable de les prendre, de fermer ma main sur eux; pour un peu je les porterais à ma bouche, comme font les enfants. Anny entrait dans des colères blanches quand je soulevais par un coin des papiers lourds et somptueux, mais probablement salis de merde. En été ou au début de l'automne, on trouve dans les jardins des bouts de journaux que le soleil a cuits, secs et cassants comme des feuilles mortes, si jaunes qu'on peut les croire passés à l'acide picrique. D'autres feuillets, l'hiver, sont pilonnés, broyés, maculés, ils retournent à la terre. D'autres tout neufs et même glacés, tout blancs, tout palpitants, sont posés comme des cygnes, mais déjà la terre les englue par en dessous. Ils se tordent, ils s'arrachent à la boue, mais c'est pour aller s'aplatir un peu plus loin, définitivement. Tout cela est bon à prendre. Quelquefois je

Donc, aujourd'hui, je regardais les bottes fauves d'un officier de cavalerie, qui sortait de la caserne. En les suivant du regard, j'ai vu un papier qui gisait à côté d'une flaque. J'ai cru que l'officier allait, de son talon, écraser le papier dans la boue, mais non: il a enjambé, d'un seul pas, le papier et la flaque. Je me suis approché: c'était une page réglée, arrachée sans doute à un cahier d'école. La pluie l'avait trempée et tordue, elle était couverte de cloques et de boursouflures, comme une main brûlée. Le trait rouge de la marge avait déteint en une buée rose; l'encre avait coulé par endroits. Le bas de la page disparaissait sous une croûte de boue. Je me suis baissé, je me réjouissais déjà de toucher cette pâte tendre et fraîche qui se roulerait sous mes doigts en boulettes grises... Je n'ai pas pu.

Je suis resté courbé, une seconde, j'ai lu "Dictée: le Hibou blanc", puis je me suis relevé, les mains vides. Je ne suis plus libre, je ne peux plus faire ce que je veux.

Les objets, cela ne devrait pas toucher, puisque cela ne vit pas. On s'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux: ils sont utiles, rien de plus. Et moi, ils me touchent, c'est insupportable. J'ai peur d'entrer en contact avec eux tout comme s'ils étaient des bêtes vivantes.

Maintenant je vois; je me rappelle mieux ce que j'ai senti, l'autre jour, au bord de la mer, quand je tenais ce galet. C'était une espèce d'écœurement douceâtre. Que c'était donc désagréable ! Et cela venait du galet, j'en suis sûr, cela passait du galet dans mes mains. Oui, c'est cela, c'est bien cela: une sorte de nausée dans les mains.

JEUDI MATIN, À LA BIBLIOTHÈQUE.

Tout à l'heure, en descendant l'escalier de l'hôtel, j'ai entendu Lucie qui faisait, pour la centième fois, ses doléances à la patronne, tout en encaustiquant les marches. La patronne parlait avec effort et par phrases courtes parce qu'elle n'avait pas encore son râtelier; elle était à peu près nue, en robe de chambre rose, avec des babouches. Lucie était sale, à son habitude; de temps en temps, elle s'arrêtait de frotter et se redressait sur les genoux pour regarder la patronne. Elle parlait sans interruption, d'un air raisonnable.

Elle parlait de son mari: sur les quarante ans, cette petite noiraude s'est offert, avec ses économies, un ravissant jeune homme, ajusteur aux Usines Lecointe. Elle est malheureuse en ménage. Son mari ne la bat pas, ne la trompe pas: il boit, il entre ivre tous les soirs. Il file un mauvais coton; en trois mois, je l'ai vu jaunir et fondre. Lucie pense que c'est la boisson. Je crois plutôt qu'il est tuberculeux.

"Il faut prendre le dessus", disait Lucie.

Ça la ronge, j'en suis sûr, mais lentement, patiemment: elle prend le dessus, elle n'est capable ni de se consoler ni de s'abandonner à son mal. Elle y pense un petit peu, un tout petit peu, de-ci de-là, elle l'écornifle. Surtout quand elle est avec des gens, parce qu'ils la consolent et aussi parce que ça la soulage un peu d'en parler sur un ton posé, avec l'air de donner des conseils. Quand elle est seule dans les chambres, je l'entends qui fredonne, pour s'empêcher de penser. Mais elle est morose tout le jour, tout de suite lasse et boudeuse:

"C'est là, dit-elle en se touchant la gorge, ça ne passe pas."

Elle souffre en avare. Elle doit être avare aussi pour ses plaisirs. Je me demande si elle ne souhaite pas, quelquefois, d'être délivrée de cette douleur monotone, de ces marmonnements qui reprennent dès qu'elle ne chante plus, si elle ne souhaite pas de souffrir un bon coup, de se noyer dans le désespoir. Mais, de toute façon, ça lui serait impossible: elle est nouée.

JEUDI APRÈS-MIDI.

"M. de Rollebon était fort laid. La reine Marie-Antoinette l'appelait volontiers sa "chère guenon". Il avait pourtant toutes les femmes de la cour, non pas en bouffonnant comme Voisenon, le macaque: par un magnétisme qui portait ses belles conquêtes aux pires excès de la passion. Il intrigue, joue un rôle assez louche dans l'affaire du Collier et disparaît en 1790, après avoir entretenu un commerce suivi avec Mirabeau-Tonneau et Nerciat. On le retrouve en Russie, où il assassine un peu Paul Ier et, de là, il voyage aux pays les plus lointains, aux Indes, en Chine, au Turkestan. Il trafique, cabale, espionne. En 1813, il revient à Paris. En 1816, il est parvenu à la toute-puissance: il est l'unique confident de la duchesse d'Angoulême. Cette vieille femme capricieuse et butée sur d'horribles souvenirs d'enfance s'apaise et sourit quand elle

J'ai relu avec mélancolie cette note de Germain Berger [6]. C'est par ces quelques lignes que j'ai connu d'abord M. de Rollebon. Comme il m'a paru séduisant et comme, tout de suite, sur ce peu de mots, je l'ai aimé ! C'est pour lui, pour ce petit bonhomme, que je suis ici. Quand je suis revenu de voyage, j'aurais pu tout aussi bien me fixer à Paris ou à Marseille. Mais la plupart des documents qui concernent les longs séjours en France du marquis sont à la bibliothèque municipale de Bouville. Rollebon était châtelain de Marommes. Avant la guerre, on trouvait encore dans cette bourgade un de ses descendants, un architecte qui s'appelait Rollebon-Campouyré, et qui fit, à sa mort en 1912, un legs très important à la bibliothèque de Bouville: des lettres du marquis, un fragment de journal, des papiers de toute sorte. Je n'ai pas encore tout dépouillé.

Je suis content d'avoir retrouvé ces notes. Voilà dix ans que je ne les avais pas relues. Mon écriture a changé, il me semble: j'écrivais plus serré. Comme j'aimais M. de Rollebon cette année-là ! Je me souviens d'un soir - un mardi soir: j'avais travaillé tout le jour à la Mazarine; je venais de deviner, d'après sa correspondance de 1789-1790, la façon magistrale dont il avait roulé Nerciat. Il faisait nuit, je descendais l'avenue du Maine et, au coin de la rue de la Gaîté, j'ai acheté des marrons. Étais-je heureux ! Je riais tout seul en pensant à la tête qu'avait dû faire Nerciat, lorsqu'il est revenu d'Allemagne. La figure du marquis est comme cette encre: elle a bien pâli, depuis que je m'en occupe.

D'abord, à partir de 1801, je ne comprends plus rien à sa conduite. Ce ne sont pas les documents qui font défaut: lettres, fragments de mémoires, rapports secrets, archives de police. J'en ai presque trop, au contraire. Ce qui manque dans tous ces témoignages, c'est la fermeté, la consistance. Ils ne se contredisent pas, non, mais ils ne s'accordent pas non plus; ils n'ont pas l'air de concerner la même personne. Et pourtant les autres historiens travaillent sur des renseignements de même espèce. Comment font-ils? Est-ce que je suis plus scrupuleux ou moins intelligent? Ainsi posée, d'ailleurs, la question me laisse entièrement froid. Au fond, qu'est-ce que je cherche? Je n'en sais rien. Longtemps l'homme, Rollebon, m'a intéressé plus que le livre à écrire. Mais, maintenant, l'homme... l'homme commence à m'ennuyer. C'est au livre

Évidemment, on peut admettre que Rollebon a pris une part active à l'assassinat de Paul Ier, qu'il a accepté ensuite une mission de haut espionnage en Orient pour le compte du tsar et constamment trahi Alexandre au profit de Napoléon. Il a pu en même temps assumer une correspondance active avec le comte d'Artois et lui faire tenir des renseignements de peu d'importance pour le convaincre de sa fidélité: rien de tout cela n'est invraisemblable; Fouché, à la même époque, jouait une comédie autrement complexe et dangereuse. Peut-être aussi le marquis faisait-il pour son compte le commerce des fusils avec les principautés asiatiques.

Eh bien, oui: il a pu faire tout ça, mais ce n'est pas prouvé: je commence à croire qu'on ne peut jamais rien prouver. Ce sont des hypothèses honnêtes et qui rendent compte des faits: mais je sens si bien qu'elles viennent de moi, qu'elles sont tout simplement une manière d'unifier mes connaissances. Pas une lueur ne vient du côté de Rollebon. Lents, paresseux, maussades, les faits s'accommodent à la rigueur de l'ordre que je veux leur donner mais il leur reste extérieur. J'ai l'impression de faire un travail de pure imagination. Encore suis-je bien sûr que des personnages de roman auraient l'air plus vrais, seraient, en tout cas, plus plaisants.

VENDREDI.

Trois heures. Trois heures, c'est toujours trop tard ou trop tôt pour tout ce qu'on veut faire. Un drôle de moment dans l'après-midi. Aujourd'hui, c'est intolérable.

Un soleil froid blanchit la poussière des vitres. Ciel pâle, brouillé de blanc. Les ruisseaux étaient gelés ce matin.

Je digère lourdement, près du calorifère, je sais d'avance que la journée est perdue. Je ne ferai rien de bon, sauf, peut-être, à la nuit tombée. C'est à cause du soleil; il dore vaguement de sales brumes blanches, suspendues en l'air au-dessus du chantier, il coule dans ma chambre, tout blond, tout pâle, il étale sur ma table quatre reflets ternes et faux.

Ma pipe est badigeonnée d'un vernis doré qui attire d'abord les yeux par une apparence de gaieté: on la regarde, le vernis fond, il ne reste qu'une grande traînée blafarde sur un morceau de bois. Et tout est ainsi,

J'aimais tant le ciel d'hier, un ciel étroit, noir de pluie, qui se poussait contre les vitres, comme un visage ridicule et touchant. Ce soleil-ci n'est pas ridicule, bien au contraire. Sur tout ce que j'aime, sur la rouille du chantier, sur les planches pourries de la palissade, il tombe une lumière avare et raisonnable, semblable au regard qu'on jette, après une nuit sans sommeil, sur les décisions qu'on a prises d'enthousiasme la veille, sur les pages qu'on a écrites sans ratures et d'un seul jet. Les quatre cafés du boulevard Victor-Noir, qui rayonnent la nuit, côte à côte, et qui sont bien plus que des cafés - des aquariums, des vaisseaux, des étoiles ou de grands yeux blancs - ont perdu leur grâce ambiguë.

Un jour parfait pour faire un retour sur soi: ces froides clartés que le soleil projette, comme un jugement sans indulgence, sur les créatures - elles entrent en moi par les yeux; je suis éclairé, au-dedans, par une lumière appauvrissante. Un quart d'heure suffirait, j'en suis sûr, pour que je parvienne au suprême dégoût de moi. Merci beaucoup, je n'y tiens pas. Je ne relirai pas non plus ce que j'ai écrit hier sur le séjour de Rollebon à Saint-Pétersbourg. Je reste assis, bras ballants, ou bien je trace quelques mots, sans courage, je bâille, j'attends que la nuit tombe. Quand il fera noir, les objets et moi, nous sortirons des limbes.

Rollebon a-t-il ou non participé à l'assassinat de Paul Ier? Ça, c'est la question du jour: j'en suis arrivé là et je ne puis continuer sans avoir décidé.

D'après Tcherkoff, il était payé par le comte Pahlen. La plupart des conjurés, dit Tcherkoff, se fussent contentés de déposer le tsar et de l'enfermer.(Alexandre semble avoir été, en effet, partisan de cette solution.) Mais Pahlen aurait voulu en finir tout à fait avec Paul. M. de Rollebon aurait été chargé de pousser individuellement les conjurés à l'assassinat.

"Il rendit visite à chacun d'eux et mimait la scène qui aurait lieu, avec une puissance incomparable. Ainsi il fit naître ou développa chez eux la folie du meurtre."

Mais je me défie de Tcherkoff. Ce n'est pas un témoin raisonnable, c'est un mage sadique et un demi-fou: il tourne tout au démoniaque. Je ne vois pas du tout M. de Rollebon dans ce rôle mélodramatique. Il aurait mimé la scène de l'assassinat? Allons donc ! Il est froid, il n'entraîne pas à l'ordinaire: il ne fait pas voir, il insinue, et sa méthode, pâle et sans couleur, ne peut réussir qu'avec des hommes de son bord, des intrigants

"Adhémar de Rollebon, écrit Mme de Charrières, ne peignait point en parlant, ne faisait pas de gestes, ne changeait point d'intonation. Il gardait les yeux mi-clos et c'est à peine si l'on surprenait, entre ses cils, l'extrême bord de ses prunelles grises. Il y a peu d'années que j'ose m'avouer qu'il m'ennuyait au-delà du possible. Il parlait un peu comme écrivait l'abbé Mably."

Et c'est cet homme-là qui, par son talent de mime... Mais alors comment séduisait-il donc les femmes? Et puis, il y a cette histoire curieuse que rapporte Ségur et qui me paraît vraie:

"En 1787, dans une auberge près de Moulins, un vieil homme se mourait, ami de Diderot, formé par les philosophes. Les prêtres des environs étaient sur les dents: ils avaient tout tenté en vain; le bonhomme ne voulait pas des derniers sacrements, il était panthéiste. M. de Rollebon, qui passait et ne croyait à rien, gagea contre le curé de Moulins qu'il ne lui faudrait pas deux heures pour ramener le malade à des sentiments chrétiens. Le curé tint le pari et perdit: entrepris à trois heures du matin, le malade se confessa à cinq heures et mourut à sept. "Êtes-vous si fort dans l'art de la dispute? demanda le curé, vous l'emportez sur les nôtres !" "Je n'ai pas disputé, répondit M. de Rollebon, je lui ai fait peur de l'enfer."

À présent, a-t-il pris une part effective à l'assassinat? Ce soir-là, vers huit heures, un officier de ses amis le reconduisit jusqu'à sa porte. S'il est ressorti, comment a-t-il pu traverser Saint-Pétersbourg sans être inquiété? Paul, à demi fou, avait donné l'ordre d'arrêter, à partir de neuf heures du soir, tous les passants, sauf les sages-femmes et les médecins. Faut-il croire l'absurde légende selon laquelle Rollebon aurait dû se déguiser en sage-femme pour parvenir jusqu'au palais? Après tout, il en était bien capable. En tout cas, il n'était pas chez lui la nuit de l'assassinat, cela semble prouvé. Alexandre devait le soupçonner fortement, puisqu'un des premiers actes de son règne fut d'éloigner le marquis sous le vague prétexte d'une mission en Extrême-Orient.

M. de Rollebon m'assomme. Je me lève. Je remue dans cette lumière pâle; je la vois changer sur mes mains et sur les manches de ma veste: je ne peux pas assez dire comme elle me dégoûte. Je bâille. J'allume la lampe, sur la table: peut-être sa clarté pourra-t-elle combattre celle du jour. Mais non: la lampe fait tout juste autour de son pied une mare pitoyable. J'éteins, je me lève. Au mur, il y a un trou blanc, la glace. C'est un piège. Je sais que je vais m'y laisser prendre. Ça y est. La chose grise vient d'apparaître dans la glace. Je m'approche et je la regarde, je ne

C'est le reflet de mon visage. Souvent, dans ces journées perdues, je reste à le contempler. Je n'y comprends rien, à ce visage. Ceux des autres ont un sens. Pas le mien. Je ne peux même pas décider s'il est beau ou laid. Je pense qu'il est laid, parce qu'on me l'a dit. Mais cela ne me frappe pas. Au fond je suis même choqué qu'on puisse lui attribuer des qualités de ce genre, comme si on appelait beau ou laid un morceau de terre ou bien un bloc de rocher.

Il y a quand même une chose qui fait plaisir à voir, au-dessus des molles régions des joues, au-dessus du front: c'est cette belle flamme rouge qui dore mon crâne, ce sont mes cheveux. Ça, c'est agréable à regarder. C'est une couleur nette au moins: je suis content d'être roux. C'est là, dans la glace, ça se fait voir, ça rayonne. J'ai encore de la chance: si mon front portait une de ces chevelures ternes qui n'arrivent pas à se décider entre le châtain et le blond, ma figure se perdrait dans le vague, elle me donnerait le vertige.

Mon regard descend lentement, avec ennui, sur ce front, sur ces joues: il ne rencontre rien de ferme, il s'ensable. Évidemment, il y a là un nez, des yeux, une bouche, mais tout ça n'a pas de sens, ni même d'expression humaine. Pourtant Anny et Vélines me trouvaient l'air vivant; il se peut que je sois trop habitué à mon visage. Ma tante Bigeois me disait, quand j'étais petit: "Si tu te regardes trop longtemps dans la glace, tu y verras un singe". J'ai dû me regarder encore plus longtemps: ce que je vois est bien au-dessous du singe, à la lisière du monde végétal, au niveau des polypes. Ça vit, je ne dis pas non; mais ce n'est pas à cette vie-là qu'Anny pensait: je vois de légers tressaillements, je vois une chair fade qui s'épanouit et palpite avec abandon. Les yeux surtout, de si près, sont horribles. C'est vitreux, mou, aveugle, bordé de rouge, on dirait des écailles de poisson.

Je m'appuie de tout mon poids sur le rebord de faïence, j'approche mon visage de la glace jusqu'à la toucher. Les yeux, le nez et la bouche disparaissent: il ne reste plus rien d'humain. Des rides brunes de chaque côté du gonflement fiévreux des lèvres, des crevasses, des taupinières. Un soyeux duvet blanc court sur les grandes pentes des joues, deux poils sortent des narines: c'est une carte géologique en relief. Et, malgré tout, ce monde lunaire m'est familier. Je ne peux pas dire que j'en reconnaisse les détails. Mais l'ensemble me fait une impression de déjà vu qui m'engourdit: je glisse doucement dans le sommeil.

Je voudrais me ressaisir: une sensation vive et tranchée me délivrerait. Je plaque ma main gauche contre ma joue, je tire sur la peau; je me fais

Ce qui me réveille brusquement, c'est que je perds l'équilibre. Je me retrouve à califourchon sur une chaise, encore tout étourdi. Est-ce que les autres hommes ont autant de peine à juger de leur visage? Il me semble que je vois le mien comme je sens mon corps, par une sensation sourde et organique. Mais les autres? Mais Rollebon, par exemple? Est-ce que ça l'endormait aussi de regarder dans les miroirs ce que Mme de Genlis appelle "son petit visage ridé, propre et net, tout grêlé de petite vérole, où il y avait une malice singulière, qui sautait aux yeux, quelque effort qu'il fît pour la dissimuler. Il prenait, ajoute-t-elle, grand soin de sa coiffure et jamais je ne le vis sans perruque. Mais ses joues étaient d'un bleu qui tirait sur le noir parce qu'il avait la barbe épaisse et qu'il se voulait raser lui-même, ce qu'il faisait fort mal. Il avait coutume de se barbouiller de blanc de céruse, à la manière de Grimm. M. de Dangeville disait qu'il ressemblait, avec tout ce blanc et tout ce bleu, à un fromage de Roquefort."

Il me semble qu'il devait être bien plaisant. Mais, après tout, ce n'est pas ainsi qu'il apparut à Mme de Charrières. Elle le trouvait, je crois, plutôt éteint. Peut-être est-il impossible de comprendre son propre visage. Ou peut-être est-ce parce que je suis un homme seul? Les gens qui vivent en société ont appris à se voir, dans les glaces, tels qu'ils apparaissent à leurs amis. Je n'ai pas d'amis: est-ce pour cela que ma chair est si nue? On dirait - oui, on dirait la nature sans les hommes.

Je n'ai plus de goût à travailler, je ne peux plus rien faire, qu'attendre la nuit.

Cinq heures et demie.

Ça ne va pas ! ça ne va pas du tout: je l'ai, la saleté, la Nausée. Et cette fois-ci, c'est nouveau: ça m'a pris dans un café. Les cafés étaient jusqu'ici mon seul refuge parce qu'ils sont pleins de monde et bien éclairés: il n'y aura même plus ça; quand je serai traqué dans ma chambre, je ne saurai plus où aller.

Je venais pour baiser, mais j'avais à peine poussé la porte que Madeleine, la serveuse, m'a crié:

J'ai senti une vive déception au sexe, un long chatouillement désagréable. En même temps, je sentais ma chemise qui frottait contre le bout de mes seins et j'étais entouré, saisi, par un lent tourbillon coloré, un tourbillon de brouillard, de lumières dans la fumée, dans les glaces, avec les banquettes qui luisaient au fond et je ne voyais ni pourquoi c'était là, ni pourquoi c'était comme ça. J'étais sur le pas de la porte, j'hésitais et puis un remous se produisit, une ombre passa au plafond et je me suis senti poussé en avant. Je flottais, j'étais étourdi par les brumes lumineuses qui m'entraient de partout à la fois. Madeleine est venue en flottant m'ôter mon pardessus et j'ai remarqué qu'elle s'était tiré les cheveux en arrière et mis des boucles d'oreilles: je ne la reconnaissais pas. Je regardais ses grandes joues qui n'en finissaient pas de filer vers les oreilles. Au creux des joues, sous les pommettes, il y avait deux taches roses bien isolées qui avaient l'air de s'ennuyer sur cette chair pauvre. Les joues filaient, filaient vers les oreilles et Madeleine souriait:

"Qu'est-ce que vous prenez, monsieur Antoine?"

Alors la Nausée m'a saisi, je me suis laissé tomber sur la banquette, je ne savais même plus où j'étais; je voyais tourner lentement les couleurs autour de moi, j'avais envie de vomir. Et voilà: depuis, la Nausée ne m'a pas quitté, elle me tient.

J'ai payé. Madeleine a enlevé ma soucoupe. Mon verre écrase contre le marbre une flaque de bière jaune, où flotte une bulle. La banquette est défoncée, à l'endroit où je suis assis, et je suis contraint, pour ne pas glisser, d'appuyer fortement mes semelles contre le sol; il fait froid. À droite, ils jouent aux cartes sur un tapis de laine. Je ne les ai pas vus, en entrant; j'ai senti simplement qu'il y avait un paquet tiède; moitié sur la banquette, moitié sur la table du fond, avec des paires de bras qui s'agitaient. Depuis, Madeleine leur a apporté des cartes, le tapis et les jetons dans une sébile. Ils sont trois ou cinq, je ne sais pas, je n'ai pas le courage de les regarder. J'ai un ressort de cassé: je peux mouvoir les yeux mais pas la tête. La tête est toute molle, élastique, on dirait qu'elle est juste posée sur mon cou; si je la tourne, je vais la laisser tomber. Tout de même, j'entends un souffle court et je vois de temps en temps, du coin de l'œil, un éclair rougeaud couvert de poils blancs. C'est une main.

Quand la patronne fait des courses, c'est son cousin qui la remplace au comptoir. Il s'appelle Adolphe. J'ai commencé à le regarder en m'asseyant et j'ai continué parce que je ne pouvais pas tourner la tête. Il est en bras de chemise, avec des bretelles mauves; il a roulé les

Sa chemise de coton bleu se détache joyeusement sur un mur chocolat. Ça aussi ça donne la Nausée. Ou plutôt c'est la Nausée. La Nausée n'est pas en moi: je la ressens là-bas sur le mur, sur les bretelles, partout autour de moi. Elle ne fait qu'un avec le café, c'est moi qui suis en elle.

À ma droite, le paquet tiède se met à bruire, il agite ses paires de bras.

"Tiens, le voilà ton atout. - Qu'est-ce que c'est l'atout?" Grande échine noire courbée sur le jeu: "Hahaha ! - Quoi? Voilà l'atout, il vient de le jouer. - Je ne sais pas, je n'ai pas vu... - Si, maintenant, je viens de jouer atout. - Ah bon, alors atout cœur". Il chantonne: "Atout cœur, Atout cœur. À-tout-cœur". Parlé: "Qu'est-ce que c'est, monsieur? qu'est-ce que c'est, monsieur? Je prends !"

De nouveau, le silence - le goût de sucre de l'air, dans mon arrière-bouche. Les odeurs. Les bretelles.

Le cousin s'est levé, il a fait quelques pas, il a mis ses mains derrière son dos, il sourit, il lève la tête et se renverse en arrière, sur l'extrémité des talons. En cette position, il s'endort. Il est là, oscillant, il sourit toujours, ses joues tremblent. Il va tomber. Il s'incline en arrière, s'incline, s'incline, la face entièrement tournée vers le plafond puis, au moment de tomber, il se rattrape adroitement au rebord du comptoir et rétablit son équilibre. Après quoi, il recommence. J'en ai assez, j'appelle la serveuse:

"Madeleine, jouez-moi un air, au phono, vous serez gentille. Celui qui me plaît, vous savez: Some of these days.

- Oui, mais ça va peut-être ennuyer ces messieurs; ces messieurs

Je fais un gros effort et je tourne la tête. Ils sont quatre. Elle se penche sur un vieillard pourpre qui porte au bout du nez un lorgnon cerclé de noir. Il cache son jeu contre sa poitrine et me jette un regard par en dessous.

"Faites donc, monsieur."

Sourires. Il a les dents pourries. Ce n'est pas à lui qu'appartient la main rouge, c'est à son voisin, un type à moustaches noires. Ce type à moustaches possède d'immenses narines, qui pourraient pomper de l'air pour toute une famille et qui lui mangent la moitié du visage, mais, malgré cela, il respire par la bouche en haletant un peu. Il y a aussi avec eux un jeune homme à tête de chien. Je ne distingue pas le quatrième joueur.

Les cartes tombent sur le tapis de laine, en tournoyant. Puis des mains aux doigts bagués viennent les ramasser, grattant le tapis de leurs ongles. Les mains font des taches blanches sur le tapis, elles ont l'air soufflé et poussiéreux. Il tombe toujours d'autres cartes, les mains vont et viennent. Quelle drôle d'occupation: ça n'a pas l'air d'un jeu, ni d'un rite [7], ni d'une habitude. Je crois qu'ils font ça pour remplir le temps, tout simplement. Mais le temps est trop large, il ne se laisse pas remplir. Tout ce qu'on y plonge s'amollit et s'étire. Ce geste, par exemple, de la main rouge, qui ramasse les cartes en trébuchant: il est tout flasque. Il faudrait le découdre et tailler dedans.

Madeleine tourne la manivelle du phonographe. Pourvu qu'elle ne se soit pas trompée, qu'elle n'ait pas mis, comme l'autre jour, le grand air de Cavalleria Rusticana. Mais non, c'est bien ça, je reconnais l'air dès les premières mesures. C'est un vieux ragtime avec refrain chanté. Je l'ai entendu siffler en 1917 par des soldats américains dans les rues de La Rochelle. Il doit dater d'avant-guerre [8]. Mais l'enregistrement est beaucoup plus récent. Tout de même, c'est le plus vieux disque de la collection, un disque Pathé pour aiguille à saphir.

Tout à l'heure viendra le refrain: c'est lui surtout que j'aime et la manière abrupte dont il se jette en avant, comme une falaise contre la mer. Pour l'instant, c'est le jazz qui joue; il n'y a pas de mélodie, juste des notes, une myriade de petites secousses. Elles ne connaissent pas de repos, un ordre inflexible les fait naître et les détruit, sans leur laisser jamais le loisir de se reprendre, d'exister pour soi. Elles courent, elles se pressent, elles me frappent au passage d'un coup sec et s'anéantissent. J'aimerais bien les retenir, mais je sais que, si j'arrivais à en arrêter une, il ne resterait plus entre mes doigts qu'un son canaille et languissant. Il

Je commence à me réchauffer, à me sentir heureux. Ça n'est encore rien d'extraordinaire, c'est un petit bonheur de Nausée: il s'étale au fond de la flaque visqueuse, au fond de notre temps - le temps des bretelles mauves et des banquettes défoncées -, il est fait d'instants larges et mous, qui s'agrandissent par les bords en tache d'huile. À peine né, il est déjà vieux, il me semble que je le connais depuis vingt ans.

Il y a un autre bonheur: au-dehors, il y a cette bande d'acier, l'étroite durée de la musique, qui traverse notre temps de part en part, et le refuse et le déchire de ses sèches petites pointes; il y a un autre temps.

"M. Randu joue cœur, tu mets le manillon."

La voix glisse et disparaît. Rien ne mord sur le ruban d'acier, ni la porte qui s'ouvre, ni la bouffée d'air froid qui se coule sur mes genoux, ni l'arrivée du vétérinaire avec sa petite fille: la musique perce ses formes vagues et passe au travers. À peine assise, la petite fille a été saisie: elle se tient raide, les yeux grands ouverts; elle écoute, en frottant la table de son poing.

Quelques secondes encore et la Négresse va chanter. Ça semble inévitable, si forte est la nécessité de cette musique: rien ne peut l'interrompre, rien qui vienne de ce temps où le monde est affalé; elle cessera d'elle-même, par ordre. Si j'aime cette belle voix, c'est surtout pour ça: ce n'est ni pour son ampleur ni pour sa tristesse, c'est qu'elle est l'événement que tant de notes ont préparé, de si loin, en mourant pour qu'il naisse. Et pourtant je suis inquiet; il faudrait si peu de chose pour que le disque s'arrête: qu'un ressort se brise, que le cousin Adolphe ait un caprice. Comme il est étrange, comme il est émouvant que cette dureté soit si fragile. Rien ne peut l'interrompre et tout peut la briser.

Le dernier accord s'est anéanti. Dans le bref silence qui suit, je sens fortement que ça y est, que quelque chose est arrivé.

Silence.

Some of these days

You'll miss me honey ! [9]

Ce qui vient d'arriver, c'est que la Nausée a disparu. Quand la voix s'est élevée, dans le silence, j'ai senti mon corps se durcir et la Nausée s'est évanouie. D'un coup: c'était presque pénible de devenir ainsi tout dur, tout rutilant. En même temps la durée de la musique se dilatait, s'enflait comme une trombe. Elle emplissait la salle de sa transparence métallique, en écrasant contre les murs notre temps misérable. Je suis

Le visage d'Adolphe est là, posé contre le mur chocolat; il a l'air tout proche. Au moment où ma main se refermait, j'ai vu sa tête; elle avait l'évidence, la nécessité d'une conclusion. Je presse mes doigts contre le verre, je regarde Adolphe: je suis heureux.

"Voilà !"

Une voix s'élance sur un fond de rumeur. C'est mon voisin qui parle, le vieillard cuit. Ses joues font une tache violette sur le cuir brun de la banquette. Il claque une carte contre la table. La manille de carreau.

Mais le jeune homme à tête de chien sourit. Le joueur rougeaud, courbé sur la table, le guette par en dessous, prêt à bondir.

"Et voilà !"

La main du jeune homme sort de l'ombre, plane un instant, blanche, indolente, puis fond soudain comme un milan et presse une carte contre le tapis. Le gros rougeaud saute en l'air:

"Merde ! Il coupe."

La silhouette du roi de cœur paraît entre des doigts crispés, puis on le retourne sur le nez et le jeu continue. Beau roi, venu de si loin, préparé par tant de combinaisons, par tant de gestes disparus. Le voilà qui disparaît à son tour, pour que naissent d'autres combinaisons et d'autres gestes, des attaques, des répliques, des retours de fortune, une foule de petites aventures.

Je suis ému, je sens mon corps comme une machine de précision au repos. Moi, j'ai eu de vraies aventures. Je n'en retrouve aucun détail, mais j'aperçois l'enchaînement rigoureux des circonstances. J'ai traversé les mers, j'ai laissé des villes derrière moi et j'ai remonté des fleuves ou bien je me suis enfoncé dans des forêts, et j'allais toujours vers d'autres villes. J'ai eu des femmes, je me suis battu avec des types; et jamais je ne pouvais revenir en arrière, pas plus qu'un disque ne peut tourner à rebours. Et tout cela me menait où? À cette minute-ci, à cette banquette, dans cette bulle de clarté toute bourdonnante de musique.

And when you leave me.

Oui, moi qui aimais tant, à Rome, m'asseoir au bord du Tibre, à

Le disque s'est arrêté.

La nuit est entrée, doucereuse, hésitante. On ne la voit pas, mais elle est là, elle voile les lampes; on respire dans l'air quelque chose d'épais: c'est elle. Il fait froid. Un des joueurs pousse les cartes en désordre vers un autre qui les rassemble. Il y en a une qui est restée en arrière. Est-ce qu'ils ne la voient pas? C'est le neuf de cœur. Quelqu'un la prend enfin, la donne au jeune homme à tête de chien.

"Ah ! C'est le neuf de cœur !"

C'est bien, je vais partir. Le vieillard violacé se penche sur une feuille en suçant la pointe d'un crayon. Madeleine le regarde d'un œil clair et vide. Le jeune homme tourne et retourne le neuf de cœur entre ses doigts. Mon Dieu !...

Je me lève péniblement; dans la glace, au-dessus du crâne du vétérinaire, je vois glisser un visage inhumain.

Tout à l'heure, j'irai au cinéma.

L'air me fait du bien: il n'a pas le goût du sucre, ni l'odeur vineuse du vermouth. Mais bon Dieu qu'il fait froid.

Il est sept heures et demie, je n'ai pas faim et le cinéma ne commence qu'à neuf heures, que vais-je faire? Il faut que je marche vite, pour me réchauffer. J'hésite: derrière moi le boulevard conduit au cœur de la ville, aux grandes parures de feu des rues centrales, au Palais Paramount, à l'Impérial, aux grands Magasins Jahan. Ça ne me tente pas du tout: c'est l'heure de l'apéritif; les choses vivantes, les chiens, les hommes, toutes les masses molles qui se meuvent spontanément, j'en ai assez vu pour l'instant.

Je tourne sur la gauche, je vais m'enfoncer dans ce trou, là-bas, au bout de la rangée des becs de gaz: je vais suivre le boulevard Noir jusqu'à l'avenue Galvani. Le trou souffle un vent glacial: là-bas il n'y a que des pierres et de la terre. Les pierres, c'est dur et ça ne bouge pas.

Il y a un bout de chemin ennuyeux: sur le trottoir de droite, une masse gazeuse, grise avec des traînées de feu fait un bruit de coquillage: c'est la vieille gare. Sa présence a fécondé les cent premiers mètres du boulevard Noir - depuis le boulevard de la Redoute jusqu'à la rue Paradis -, y a fait naître une dizaine de réverbères et, côte à côte, quatre cafés,

On n'habite pas cette région du boulevard Noir. Le climat y est trop rude, le sol trop ingrat pour que la vie s'y fixe et s'y développe. Les trois Scieries des Frères Soleil(les Frères Soleil ont fourni la voûte lambrissée de l'église Sainte-Cécile-de-la-Mer, qui coûta cent mille francs) s'ouvrent à l'Ouest, de toutes leurs portes et de toutes leurs fenêtres, sur la douce rue Jeanne-Berthe-Cœuroy, qu'elles emplissent de ronronnements. Au boulevard Victor-Noir elles présentent leurs trois dos qui rejoignent des murs. Ces bâtiments bordent le trottoir de gauche sur quatre cents mètres: pas la moindre fenêtre, pas même une lucarne.

Cette fois j'ai marché des deux pieds dans le ruisseau. Je traverse la chaussée: sur l'autre trottoir un unique bec de gaz, comme un phare à l'extrême pointe de la terre, éclaire une palissade défoncée, démantelée par endroits.

Des morceaux d'affiches adhèrent encore aux planches. Un beau visage plein de haine grimace sur un fond vert, déchiré en étoile; au-dessous du nez, quelqu'un a crayonné une moustache à crocs. Sur un autre lambeau, on peut encore déchiffrer le mot "purâtre" en caractères blancs d'où tombent des gouttes rouges, peut-être des gouttes de sang. Il se peut que le visage et le mot aient fait partie de la même affiche. À présent l'affiche est lacérée, les liens simples et voulus qui les unissaient ont disparu, mais une autre unité s'est établie d'elle-même entre la bouche tordue, les gouttes de sang, les lettres blanches, la désinence "âcre"; on dirait qu'une passion criminelle et sans repos cherche à s'exprimer par ces signes mystérieux. Entre les planches on peut voir briller les feux de la voie ferrée. Un long mur fait suite à la palissade. Un mur sans trouées, sans portes, sans fenêtres qui s'arrête deux cents mètres plus loin, contre une maison. J'ai dépassé le champ d'action du réverbère; j'entre dans le trou noir. J'ai l'impression, en voyant mon ombre à mes pieds se fondre dans les ténèbres, de plonger dans une eau glacée. Devant moi, tout au fond, à travers des épaisseurs de noir, je distingue une pâleur rose: c'est l'avenue Galvani. Je me retourne; derrière le bec de gaz, très loin, il y a un soupçon de clarté: ça, c'est la

Je m'arrête pour l'écouter. J'ai froid, les oreilles me font mal; elles doivent être toutes rouges. Mais je ne me sens plus; je suis gagné par la pureté de ce qui m'entoure: rien ne vit; le vent siffle, des lignes raides fuient dans la nuit. Le boulevard Noir n'a pas la mine indécente des rues bourgeoises, qui font des grâces aux passants. Personne n'a pris soin de le parer: c'est tout juste un envers. L'envers de la rue Jeanne-Berthe-Cœuroy, de l'avenue Galvani. Aux environs de la gare, les Bouvillois le surveillent encore un petit peu; ils le nettoient de temps en temps, à cause des voyageurs. Mais, tout de suite après, ils l'abandonnent et il file tout droit, aveuglément, pour aller se cogner dans l'avenue Galvani. La ville l'a oublié. Quelquefois, un gros camion couleur de terre le traverse à toute vitesse, avec un bruit de tonnerre. On n'y assassine même pas, faute d'assassins et de victimes. Le boulevard Noir est inhumain. Comme un minéral. Comme un triangle. C'est une chance qu'il y ait un boulevard comme ça à Bouville. D'ordinaire on n'en trouve que dans les capitales, à Berlin, du côté de Neukölln ou encore vers Friedrichshain - à Londres derrière Greenwich. Des couloirs droits et sales, en plein courant d'air, avec de larges trottoirs sans arbres. Ils sont presque toujours hors de l'enceinte, dans ces étranges quartiers où l'on fabrique les villes, près des gares de marchandises, des dépôts de tramways, des abattoirs, des gazomètres. Deux jours après l'averse, quand toute la ville est moite sous le soleil, et rayonne de chaleur humide, ils sont encore tout froids, ils conservent leur boue et leurs flaques. Ils ont même des flaques d'eau qui ne sèchent jamais, sauf un mois dans l'année, en août.

La Nausée est restée là-bas, dans la lumière jaune. Je suis heureux: ce froid est si pur, si pure cette nuit; ne suis-je pas moi-même une vague d'air glacé? N'avoir ni sang, ni lymphe, ni chair. Couler dans ce long canal vers cette pâleur là-bas. N'être que du froid.

Voilà des gens. Deux ombres. Qu'avaient-ils besoin de venir ici?

C'est une petite femme qui tire un homme par la manche. Elle parle d'une voix rapide et menue. Je ne comprends pas ce qu'elle dit, à cause du vent.

"Tu la fermeras, oui?" dit l'homme.

L'homme a disparu. Trois mètres à peine me séparent à présent de la femme. Tout à coup des sons rauques et graves la déchirent, s'arrachent d'elle et remplissent toute la rue, avec une violence extraordinaire:

"Charles, je t'en prie, tu sais ce que je t'ai dit? Charles, reviens, j'en ai assez, je suis trop malheureuse !"

Je passe si près d'elle que je pourrais la toucher. C'est... mais comment croire que cette chair en feu, cette face rayonnante de douleur?... pourtant je reconnais le fichu, le manteau et la grosse envie lie de vin qu'elle a sur la main droite; c'est elle, c'est Lucie, la femme de ménage. Je n'ose lui offrir mon appui, mais il faut qu'elle puisse le réclamer au besoin: je passe lentement devant elle en la regardant. Ses yeux se fixent sur moi, mais elle ne paraît pas me voir; elle a l'air de ne pas s'y reconnaître dans sa souffrance. Je fais quelques pas. Je me retourne...

Oui, c'est elle, c'est Lucie. Mais transfigurée, hors d'elle-même, souffrant avec une folle générosité. Je l'envie. Elle est là, toute droite, écartant les bras, comme si elle attendait les stigmates; elle ouvre la bouche, elle suffoque. J'ai l'impression que les murs ont grandi, de chaque côté de la rue, qu'ils se sont rapprochés, qu'elle est au fond d'un puits. J'attends quelques instants: j'ai peur qu'elle ne tombe raide: elle est trop malingre pour supporter cette douleur insolite. Mais elle ne bouge pas, elle a l'air minéralisée comme tout ce qui l'entoure. Un instant je me demande si je ne m'étais pas trompé sur elle, si ce n'est pas sa vraie nature qui m'est soudain révélée...

Lucie émet un petit gémissement. Elle porte la main à sa gorge en ouvrant de grands yeux étonnés. Non, ce n'est pas en elle qu'elle puise la force de tant souffrir. Ça lui vient du dehors... c'est ce boulevard. Il faudrait la prendre par les épaules, l'emmener aux lumières, au milieu des gens, dans les rues douces et roses: là-bas, on ne peut pas souffrir si fort; elle s'amollirait, elle retrouverait son air positif et le niveau ordinaire de ses souffrances.

Je lui tourne le dos. Après tout, elle a de la chance. Moi je suis bien trop calme, depuis trois ans. Je ne peux plus rien recevoir de ces solitudes tragiques, qu'un peu de pureté à vide. Je m'en vais.

JEUDI 11 HEURES ET DEMIE.

La Grande Encyclopédie consacre quelques lignes à ce personnage; je les ai lues l'an dernier. J'avais posé le volume sur l'entablement d'une fenêtre; à travers la vitre, je pouvais voir le crâne vert d'Impétraz. J'appris qu'il florissait vers 1890. Il était inspecteur d'académie. Il peignait d'exquises bagatelles et fit trois livres: "De la popularité chez les Grecs anciens"(1887), "La pédagogie de Rollin"(1891) et un Testament poétique en 1899. Il mourut en 1902, emportant les regrets émus de ses ressortissants et des gens de goût.

Je me suis accoté à la façade de la bibliothèque. Je tire sur ma pipe qui menace de s'éteindre. Je vois une vieille dame qui sort craintivement de la galerie en arcades et qui regarde Impétraz d'un air fin et obstiné. Elle s'enhardit soudain, elle traverse la cour de toute la vitesse de ses pattes et s'arrête un moment devant la statue en remuant les mandibules. Puis elle se sauve, noire sur le pavé rose, et disparaît dans une lézarde du mur.

Peut-être que cette place était gaie, vers 1800, avec ses briques roses et ses maisons. À présent elle a quelque chose de sec et de mauvais, une pointe délicate d'horreur. Ça vient de ce bonhomme, là-haut, sur son socle. En coulant cet universitaire dans le bronze, on en a fait un sorcier.

Une grande ombre maigre surgit brusquement derrière moi. Je sursaute.

"Excusez-moi, monsieur, je ne voulais pas vous déranger. J'ai vu que vos lèvres remuaient. Vous répétiez sans doute des phrases de votre livre". Il rit. "Vous faisiez la chasse aux alexandrins."

Je regarde l'Autodidacte avec stupeur. Mais il a l'air surpris de ma surprise:

"Ne doit-on pas, monsieur, éviter soigneusement les alexandrins dans la prose?"

J'ai baissé légèrement dans son estime. Je lui demande ce qu'il fait ici, à cette heure. Il m'explique que son patron lui a donné congé et qu'il est venu directement à la bibliothèque; qu'il ne déjeunera pas, qu'il lira jusqu'à la fermeture. Je ne l'écoute plus, mais il a dû s'écarter de son sujet primitif car j'entends tout à coup:

"... avoir comme vous le bonheur d'écrire un livre."

Il faut que je dise quelque chose.

"Bonheur"... dis-je d'un air dubitatif.

Il se méprend sur le sens de ma réponse et corrige rapidement:

"Monsieur, j'aurais dû dire: mérite."

Nous montons l'escalier. Je n'ai pas envie de travailler. Quelqu'un a laissé Eugénie Grandet sur la table, le livre est ouvert à la page vingt-sept. Je le saisis machinalement, je me mets à lire la page vingt-sept, puis la page vingt-huit: je n'ai pas le courage de commencer par le début. L'Autodidacte s'est dirigé vers les rayons du mur d'un pas vif; il rapporte deux volumes qu'il pose sur la table, de l'air d'un chien qui a trouvé un os.

"Qu'est-ce que vous lisez?"

Il me semble qu'il répugne à me le dire: il hésite un peu, roule ses grands yeux égarés, puis il me tend les livres d'un air contraint. Ce sont La tourbe et les tourbières, de Larbalétrier, et Hitopadèsa ou l'Instruction

Trois heures.

J'ai abandonné Eugénie Grandet. Je me suis mis au travail, mais sans courage. L'Autodidacte, qui voit que j'écris, m'observe avec une concupiscence respectueuse. De temps en temps je lève un peu la tête, je vois l'immense faux col droit d'où sort son cou de poulet. Il porte des vêtements râpés, mais son linge est d'une blancheur éblouissante. Sur le même rayon il vient de prendre un autre volume, dont je déchiffre le titre à l'envers: La Flèche de Caudebec, chronique normande, par Mlle Julie Lavergne. Les lectures de l'Autodidacte me déconcertent toujours.

Tout d'un coup les noms des derniers auteurs dont il a consulté les ouvrages me reviennent à la mémoire: Lambert, Langlois, Larbalétrier, Lastex, Lavergne. C'est une illumination; j'ai compris la méthode de l'Autodidacte: il s'instruit dans l'ordre alphabétique.

Je le contemple avec une espèce d'admiration. Quelle volonté ne lui faut-il pas, pour réaliser lentement, obstinément un plan de si vaste envergure? Un jour, il y a sept ans(il m'a dit qu'il étudiait depuis sept ans) il est entré en grande pompe dans cette salle. Il a parcouru du regard les innombrables livres qui tapissent les murs et il a dû dire, à peu près comme Rastignac: "À nous deux, Science humaine". Puis il est allé prendre le premier livre du premier rayon d'extrême droite; il l'a ouvert à la première page, avec un sentiment de respect et d'effroi joint à une décision inébranlable. Il en est aujourd'hui à L. K. après J, L. après K. Il est passé brutalement de l'étude des coléoptères à celle de la théorie des quanta, d'un ouvrage sur Tamerlan à un pamphlet catholique contre le darwinisme: pas un instant il ne s'est déconcerté. Il a tout lu; il a emmagasiné dans sa tête la moitié de ce qu'on sait sur la parthénogenèse, la moitié des arguments contre la vivisection. Derrière lui, devant lui, il y a un univers. Et le jour approche où il dira, en fermant le dernier volume du dernier rayon d'extrême gauche: "Et maintenant?"

C'est l'heure de son goûter, il mange d'un air candide du pain et une tablette de Gala Peter. Ses paupières sont baissées et je puis contempler à loisir ses beaux cils recourbés - des cils de femme. Il dégage une odeur de vieux tabac, à laquelle se mêle, quand il souffle, le doux parfum du chocolat.

Un peu plus, j'étais pris au piège de la glace. Je l'évite, mais c'est pour tomber dans le piège de la vitre: désœuvré, bras ballants je m'approche de la fenêtre. Le Chantier, La Palissade, la Vieille Gare. - la Vieille Gare, la Palissade, le Chantier. Je bâille si fort qu'une larme me vient aux yeux. Je tiens ma pipe de la main droite et mon paquet de tabac de la main gauche. Il faudrait bourrer cette pipe. Mais je n'en ai pas le courage. Mes bras pendent, j'appuie mon front contre le carreau. Cette vieille femme m'agace. Elle trottine avec entêtement, avec des yeux perdus. Parfois elle s'arrête d'un air apeuré, comme si un invisible danger l'avait frôlée. La voilà sous ma fenêtre, le vent plaque ses jupes contre ses genoux. Elle s'arrête, elle arrange son fichu. Ses mains tremblent. Elle repart: à présent, je la vois de dos. Vieille cloporte ! Je suppose qu'elle va tourner à droite dans le boulevard Noir. Ça lui fait une centaine de mètres à parcourir: du train dont elle va, elle y mettra bien dix minutes, dix minutes pendant lesquelles je resterai comme ça, à la regarder, le front collé contre la vitre. Elle va s'arrêter vingt fois, repartir, s'arrêter...

Je vois l'avenir. Il est là, posé dans la rue, à peine plus pâle que le présent. Qu'a-t-il besoin de se réaliser? Qu'est-ce que ça lui donnera de plus? La vieille s'éloigne en clopinant, elle s'arrête, elle tire sur une mèche grise qui s'échappe de son fichu. Elle marche, elle était là, maintenant, elle est ici... je ne sais plus où j'en suis: est-ce que je vois ses gestes, est-ce que je les prévois? Je ne distingue plus le présent du futur et pourtant ça dure, ça se réalise peu à peu; la vieille avance dans la rue déserte; elle déplace ses gros souliers d'homme. C'est ça le temps, le temps tout nu, ça vient lentement à l'existence, ça se fait attendre et quand ça vient, on est écœuré parce qu'on s'aperçoit que c'était déjà là depuis longtemps. La vieille approche du coin de la rue, ce n'est plus qu'un petit tas d'étoffes noires. Eh bien, oui, je veux bien, c'est neuf, ça, elle n'était pas là-bas tout à l'heure. Mais c'est du neuf terni, défloré, qui ne peut jamais surprendre. Elle va tourner le coin de la rue, elle tourne - pendant une éternité.

Je m'arrache de la fenêtre et parcours la chambre en chancelant; je m'englue au miroir, je me regarde, je me dégoûte: encore une éternité. Finalement j'échappe à mon image et je vais m'abattre sur mon lit. Je regarde le plafond, je voudrais dormir.

Calme. Calme. Je ne sens plus le glissement, les frôlements du temps. Je vois des images au plafond. Des ronds de lumière d'abord, puis des croix. Ça papillonne. Et puis voilà une autre image qui se forme; au fond de mes yeux, celle-là. C'est un grand animal agenouillé. Je vois ses

Il y a deux ans, c'était merveilleux: je n'avais qu'à fermer les yeux, aussitôt ma tête bourdonnait comme une ruche, je revoyais des visages, des arbres, des maisons, une Japonaise de Kamaishi qui se lavait nue dans un tonneau, un Russe mort et vidé par une large plaie béante, tout son sang en mare à côté de lui. Je retrouvais le goût du couscous, l'odeur d'huile qui remplit, à, midi, les rues de Burgos, l'odeur de fenouil qui flotte dans celles de Tetuan, les sifflements des pâtres grecs; j'étais ému. Voilà bien longtemps que cette joie s'est usée. Va-t-elle renaître aujourd'hui?

Un soleil torride, dans ma tête, glisse roidement, comme une plaque de lanterne magique. Il est suivi d'un morceau de ciel bleu; après quelques secousses il s'immobilise, j'en suis tout doré en dedans. De quelle journée marocaine(ou algérienne? ou syrienne?) cet éclat s'est-il soudain détaché? Je me laisse couler dans le passé.

Meknès. Comment donc était-il ce montagnard qui nous fit peur dans une ruelle, entre la mosquée Berdaine et cette place charmante qu'ombrage un mûrier? Il vint sur nous, Anny était à ma droite. Ou à ma gauche?

Ce soleil et ce ciel bleu n'étaient que tromperie. C'est la centième fois que je m'y laisse prendre. Mes souvenirs sont comme les pistoles dans la bourse du diable: quand on l'ouvrit, on n'y trouva que des feuilles mortes.

Du montagnard, je ne vois plus qu'un gros œil crevé, laiteux. Cet œil est-il même bien à lui? Le médecin qui m'exposait à Bakou le principe des avortoirs d'État, était borgne lui aussi et, quand je veux me rappeler son visage, c'est encore ce globe blanchâtre qui paraît. Ces deux hommes, comme les Nornes, n'ont qu'un œil qu'ils se passent à tour de rôle.

Pour cette place de Meknès, où j'allais pourtant chaque jour, c'est encore plus simple: je ne la vois plus du tout. Il me reste le vague sentiment qu'elle était charmante, et ces cinq mots indissolublement liés: une place charmante de Meknès. Sans doute, si je ferme les yeux ou si je fixe vaguement le plafond, je peux reconstituer la scène: un arbre au loin, une forme sombre et trapue court sur moi. Mais j'invente tout cela pour les besoins de la cause. Ce Marocain était grand et sec, d'ailleurs je l'ai vu seulement lorsqu'il me touchait. Ainsi je sais encore

Il y a beaucoup de cas d'ailleurs où ces bribes elles-mêmes ont disparu: il ne reste plus que des mots: je pourrais encore raconter les histoires, les raconter trop bien(pour l'anecdote je ne crains personne, sauf les officiers de mer et les professionnels), mais ce ne sont plus que des carcasses. Il y est question d'un type qui fait ceci ou cela, mais ça n'est pas moi, je n'ai rien de commun avec lui. Il se promène dans des pays sur lesquels je ne suis pas plus renseigné que si je n'y avais jamais été. Quelquefois, dans mon récit, il arrive que je prononce de ces beaux noms qu'on lit dans les atlas, Aranjuez ou Canterbury. Ils font naître en moi des images toutes neuves, comme en forment, d'après leurs lectures, les gens qui n'ont jamais voyagé: je rêve sur des mots, voilà tout.

Pour cent histoires mortes, il demeure tout de même une ou deux histoires vivantes. Celles-là je les évoque avec précaution, quelquefois, pas trop souvent, de peur de les user. J'en pêche une, je revois le décor, les personnages, les attitudes. Tout à coup, je m'arrête: j'ai senti une usure, j'ai vu pointer un mot sous la trame des sensations. Ce mot-là, je devine qu'il va bientôt prendre la place de plusieurs images que j'aime. Aussitôt je m'arrête, je pense vite à autre chose; je ne veux pas fatiguer mes souvenirs. En vain; la prochaine fois que je les évoquerai, une bonne partie s'en sera figée.

J'ébauche un vague mouvement pour me lever, pour aller chercher mes photos de Meknès, dans la caisse que j'ai poussée sous ma table. À quoi bon? Ces aphrodisiaques n'ont plus guère d'effet sur ma mémoire. L'autre jour j'ai retrouvé sous un buvard une petite photo pâlie. Une femme souriait, près d'un bassin. J'ai contemplé un moment cette personne, sans la reconnaître. Puis au verso, j'ai lu: "Anny. Portsmouth, 7 avril 27."

Jamais je n'ai eu si fort qu'aujourd'hui le sentiment d'être sans dimensions secrètes, limité à mon corps, aux pensées légères qui montent de lui comme des bulles. Je construis mes souvenirs avec mon présent. Je suis rejeté, délaissé dans le présent. Le passé, j'essaie en vain de le rejoindre: je ne peux pas m'échapper.

On frappe. C'est l'Autodidacte: je l'avais oublié. Je lui ai promis de lui montrer mes photos de voyage. Que le diable l'emporte.

Il s'assied sur une chaise; ses fesses tendues touchent le dossier et

"Mais comment donc, monsieur? Nous étions fort bien.

- Pas pour voir des photographies..."

Je lui prends son chapeau dont il ne sait que faire.

"C'est vrai, monsieur? Vous voulez bien me les montrer?

- Mais naturellement."

C'est un calcul: j'espère qu'il va se taire, pendant qu'il les regardera. Je plonge sous la table, je pousse la caisse contre ses souliers vernis, je dépose sur ses genoux une brassée de cartes postales et de photos: Espagne et Maroc espagnol.

Mais je vois bien à son air riant et ouvert que je me suis singulièrement trompé en comptant le réduire au silence. Il jette un coup d'œil sur une vue de Saint-Sébastien prise du mont Igueldo, la repose précautionneusement sur la table et reste un instant silencieux. Puis il soupire:

"Ah ! monsieur. Vous avez de la chance. Si ce qu'on dit est vrai, les voyages sont la meilleure école. Êtes-vous de cet avis, monsieur?"

Je fais un geste vague. Heureusement, il n'a pas fini.

"Ce doit être un tel bouleversement. Si jamais je devais faire un voyage, il me semble que je voudrais, avant de partir, noter par écrit les moindres traits de mon caractère pour pouvoir comparer, en revenant, ce que j'étais et ce que je suis devenu. J'ai lu qu'il y a des voyageurs qui ont tellement changé au physique comme au moral, qu'à leur retour leurs plus proches parents ne les reconnaissaient pas."

Il manie distraitement un gros paquet de photographies. Il en prend une et la pose sur la table sans la regarder; puis il fixe avec intensité la photo suivante qui représente un saint Jérôme, sculpté sur une chaise de la cathédrale de Burgos.

"Avez-vous vu ce Christ en peau de bête qui est à Burgos? Il y a un livre bien curieux, monsieur, sur ces statues en peau de bête et même en peau humaine. Et la Vierge noire? Elle n'est pas à Burgos, elle est à Saragosse? Mais il y en a peut-être une à Burgos? Les pèlerins l'embrassent, n'est-ce pas? - je veux dire: celle de Saragosse. Et il y a une empreinte de son pied sur une dalle? Qui est dans un trou? où les mères poussent leurs enfants?"

Tout raide, il pousse des deux mains un enfant imaginaire. On dirait qu'il refuse les présents d'Artaxerxès.

Un peu essoufflé, il pointe vers moi sa grande mâchoire d'âne. Il sent le tabac et l'eau croupie. Ses beaux yeux égarés brillent comme des globes de feu et ses rares cheveux nimbent son crâne de buée. Sous ce crâne, des Samoyèdes, des Nyams-Nyams, des Malgaches, des Fuégiens célèbrent les solennités les plus étranges, mangent leurs vieux pères, leurs enfants, tournent sur eux-mêmes au son du tam-tam jusqu'à l'évanouissement, se livrent à la frénésie de l'amok, brûlent leurs morts, les exposent sur les toits, les abandonnent au fil de l'eau sur une barque illuminée d'une torche, s'accouplent au hasard, mère et fils, père et fille, frère et sœur, se mutilent, se châtrent, se distendent les lèvres avec des plateaux, se font sculpter sur les reins des animaux monstrueux.

"Peut-on dire, avec Pascal, que la coutume est une seconde nature?"

Il a planté ses yeux noirs dans les miens, il implore une réponse.

"C'est selon", dis-je.

Il respire.

"C'est aussi ce que je me disais, monsieur. Mais je me défie tant de moi-même; il faudrait avoir tout lu."

Mais à la photographie suivante, c'est du délire. Il jette un cri de joie.

"Ségovie ! Ségovie ! Mais j'ai lu un livre sur Ségovie."

Il ajoute avec une certaine noblesse:

"Monsieur, je ne me rappelle plus le nom de son auteur. J'ai parfois des absences. N... No... Nod...

- Impossible, lui dis-je vivement, vous n'en êtes qu'à Lavergne..."

Je regrette aussitôt ma phrase: après tout il ne m'a jamais parlé de cette méthode de lecture, ce doit être un délire secret. En effet, il perd contenance et ses grosses lèvres s'avancent d'un air pleurard. Puis il baisse la tête et regarde une dizaine de cartes postales sans dire mot.

Mais je vois bien, au bout de trente secondes, qu'un enthousiasme puissant le gonfle et qu'il va crever s'il ne parle:

"Quand j'aurai fini mon instruction(je compte encore six ans pour cela), je me joindrai, si cela m'est permis, aux étudiants et aux professeurs qui font une croisière annuelle dans le Proche-Orient. Je voudrais préciser certaines connaissances, dit-il avec onction, et j'aimerais aussi qu'il m'arrivât de l'inattendu, du nouveau, des aventures pour tout dire."

Il a baissé la voix et pris l'air coquin.

"Quelle espèce d'aventures? lui dis-je étonné.

- Mais toutes les espèces, monsieur. On se trompe de train. On

- Qu'est-ce que c'est?"

Il rougit et sourit.

"C'est peut-être indiscret...

- Dites toujours."

Il se penche vers moi et demande, les yeux mi-clos:

"Vous avez eu beaucoup d'aventures, monsieur?"

Je réponds machinalement:

"Quelques-unes"

en me rejetant en arrière, pour éviter son souffle empesté. Oui, j'ai dit cela machinalement, sans y penser. D'ordinaire, en effet, je suis plutôt fier d'avoir eu tant d'aventures. Mais aujourd'hui, à peine ai-je prononcé ces mots, que je suis pris d'une grande indignation contre moi-même: il me semble que je mens, que de ma vie je n'ai eu la moindre aventure, ou plutôt je ne sais même plus ce que ce mot veut dire. En même temps pèse sur mes épaules ce même découragement qui me prit à Hanoï, il y a près de quatre ans, quand Mercier me pressait de me joindre à lui et que je fixais sans répondre une statuette khmère. Et l'IDÉE est là, cette grosse masse blanche qui m'avait tant dégoûté alors: je ne l'avais pas revue depuis quatre ans.

"Pourrai-je vous demander"..., dit l'Autodidacte.

Parbleu ! De lui en raconter une, de ces fameuses aventures. Mais je ne veux plus dire un mot sur ce sujet.

"Là, dis-je, penché par-dessus ses épaules étroites et mettant le doigt sur une photo, là, c'est Santillane, le plus joli village d'Espagne.

- Le Santillane de Gil Blas? Je ne croyais pas qu'il existât. Ah ! monsieur, comme votre conversation est profitable. On voit bien que vous avez voyagé."

J'ai mis l'Autodidacte à la porte, après avoir bourré ses poches de cartes postales, de gravures et de photos. Il est parti enchanté et j'ai éteint la lumière. À présent, je suis seul. Pas tout à fait seul. Il y a encore cette idée, devant moi, qui attend. Elle s'est mise en boule, elle reste là comme un gros chat; elle n'explique rien, elle ne bouge pas et se contente de dire non. Non, je n'ai pas eu d'aventures.

Il fait tout à fait noir et je ne sais plus très bien si ma pipe est allumée. Un tramway passe: éclair rouge au plafond. Puis c'est une lourde voiture qui fait trembler la maison. Il doit être six heures.